|

2024年6月27日(木)に株式会社オプトロニクス社主催セミナー「AIとの融合が進むAR-ディスプレイ市場の最新動向2024」で講演を行います(オンラインセミナー)。

生成AIの登場がコンピューティング端末の進化を促しており、PCやウェアラブル端末などの家電・エレクトロニクスの他、車においても、AI技術の波が押し寄せています。いずれの開発ベクトルも現実環境を拡張させようとする意味でAR市場にも大きな影響を与えています。 AR眼鏡市場は光学システムとしては自由曲面やBirdbathの他、民生用途として軽量化が目指される中でウェーブガイド技術の導入が進んでいます。またソフトウェア側もクラウド技術や AIデジタルソリューションを応用した開発が加速しています。 さらに車のデジタルコックピットとも関連する車載HUD市場は従来のコンバイナタイプHUDが、限られた情報しか表示できないがために、市場規模縮小が余儀なくされています。よって今後の動向としてはAR-HUD、さらには3D技術を組み合わせたHolo HUDへの進化が期待されています。 今回のセミナーでは大規模言語モデルを含むAI技術とAR市場に着目し、その市場規模予測・分析をはじめ、技術トレンド、主要プレーヤー動向などを軸に置きながら、包括的な市場分析を行います。ぜひこの機会にご参加下さい。 詳細は下記の主催者殿リンクをご覧ください。 https://www.opt-seminar.jp/seminar/ar-display2024 2024年の新たな取り組みとしてオンラインのプライベートセミナーを本格展開しています。第二弾として、車載固体電池を取り扱います。詳細は下記URLをご参照下さい。

2024年5月14日(火)に株式会社イード主催セミナー「AIとSDVがもたらす新たなモビリティ空間~市場と主要企業の最新動向~」で講演を行います(オンラインセミナー)。

自動車メーカーらがSDV(Software-Defined Vehicles)の開発を進めている中、指定工場への製品納入で収益を上げてきた自動車部品メーカーも、車載OSやAI技術によって形成される「顧客との継続的な関係」が生み出すSDV収益モデルに大きな関心を寄せています。 こうした流れの中でヒューマン・マシーン・インターフェースとして車両デジタルコックピット空間が注目されている他、ChatGPTの車への実装計画も進んでいます。さらには、昨今、テクノロジー業界では、新たなAIウェアラブルデバイスとして「Ai Pin」が注目を集めており、どのように車に応用することできるのかの議論もすでに始まっています。 本セミナーではAIとSDVがもたらす新たなモビリティ空間をテーマに、経済や国際情勢、政策などの市場環境の背景も紐解きながら、最新市場動向を詳説いたします。 詳細は下記の主催者殿リンクをご覧ください。 https://response.jp/article/2024/03/11/380182.html また本セミナーに関連しインタビュー記事も掲載される予定ですので、追ってご報告申し上げます。 2024年の新たな取り組みとしてオンラインのプライベートセミナーを本格展開いたします。第一弾として、マイクロバイオームを取り扱います。詳細は下記URLをご参照下さい。

■マイクロバイオームプライベートセミナーについて https://www.chong-wei.com/microbiome_seminar.html 当社Founder & CEO 沖本がアジアのビジネスリーダーを取り上げるグローバルビジネス情報誌『CEO Insights Asia』の特集「日本のビジネスコンサルティングにおけるトップ10 リーダー 2024」に選ばれたことをお知らせいたします。 「日本のビジネスコンサルティングにおけるトップ10 リーダー 2024」はCEO Insights Asia編集委員会により、慎重に選考され、幅広い業界知識と経験を活かし、業界で有効なスキルを発揮しているCEOを評価しています。CEO Insights Asia編集部は、「日本のビジネスコンサルティングにおけるトップ10 リーダー 2024」に当社代表の沖本真也を選出しました。2024年2月号で特集されており、インタビュー記事も掲載されています。インタビューでは混迷を極める現代において、沖為工作室が目指す企業の在り方やリーダー論、未来について答えています(下記の記事閲覧にはメールアドレス等の登録が必要です)。

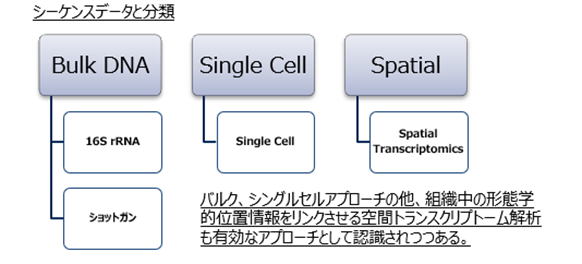

Leaders In Business Consulting In Japan - February - 2024 - CEOInsights Asia Magazine なお翻訳したインタビュー記事を下記にご案内いたします。 沖本真也 クロスファンクショナルな経験を積んだ先見性のあるリーダー 最近の報告によると、日本のコンサルティング業界は数兆ドル規模に達しており、今後さらに成長する見込みだ。この成長は以下の理由から明らかである。日本は第二次世界大戦後に再建を始めて以来、360度の発展を遂げ、現在では世界でも有数の先進国へと変貌を遂げている。このような、企業が大規模な拡大を目指す先進国のシナリオでは、クロスファンクションの経験を持つプロフェッショナルが必要とされる。CHONG WEI GONG ZUO SHIの沖本真也CEOは、製造業、自動車、市場調査などさまざまな分野で経験を積み、自社にインパクトを与えるために必要な専門知識を身につけた人物だ。CEO Insights Asia誌は、彼のキャリアと、彼の会社が業界に与えている価値についてもっと知るために、彼と対談を行った。 Q: あなたのプロフェッショナルとしての歩みと、日々のモチベーションについて簡単に教えてください。 私は2020年にこの会社を設立しました。新型コロナウイルス感染症の影響で世界中が騒然とし、日本では非常事態宣言が出され、予定していたプロジェクトのいくつかが中止になるなど、厳しい年でした。しかし、社会環境の変化は、情報やサービスに対する新たなニーズを生み出し、多くのチャンスも与えてくれました。私は自動車業界をはじめとする製造業や、市場調査業界で長い経験を積んできました。さまざまな企業や業界で経験を積んできたので、そうした変化にもうまく対応できました。まず周りの環境を変えるには、自分自身が変わるしかありません。私たちのミッションである「人々が働き、生活するためのフェアな場所を作る」は、持続可能な社会の形成に貢献することを使命としています。そして私たちは、常に自分自身をアップデートし、向上させる必要性に突き動かされています。 Q: CHONG WEI GONG ZUO SHIの組織や市場におけるポジションを定義してください。 私たちは市場調査を行い、コンサルティングを提供し、顧客同士を結びつけ、要望があれば販売支援まで行うでしょう。私たちの会社名は「沖為工作室」となりますが、中国語で「沖(Chong)」とは「突き進む」という意味で、「沖為(Chong Wei)」には困難なことにも恐れず突き進む者に「為」るという意味がこめられています。また、「工作室(Gong Zuo Shi)」は、「吉卜力工作室(Studio Ghibli )」のような "Studio "を意味し、市場におけるエンターテイナーでありたいという意味をこめています。日本の会社でありながら、中国語やアルファベット、日本のアニメ文化などのアイデアを取り入れることで、多様性のある英語社名になるように心がけました。 Q: CEOとして、効果的な企業の成長戦略を策定する際に注目している要素は何ですか? 私たちのミッションは「人々が働き、生活するためのフェアな場所を作る」ことであり、SDGsの目標10である「人や国の不平等をなくそう」に注力しています。企業はフェアな活動を行い、そのようなフェアな環境に社員が積極的に関わる企業風土をつくっていかなければなりません。その意味で、リーダーの役割は極めて重要であり、多様性を理解し尊重するスキルを身につけ、継続的な改善に取り組む姿勢が求められます。私たちは企業体として利益を追求しますが、その使命は揺るぎません。大儲けはできないかもしれませんが、このような使命に一貫性を持たせることが、戦略を決定する上で重要だと考えています。 Q: 新興テクノロジーの分野での豊富な経験から、市場の最新動向を常に把握し、実践するようチームをどのように指導していますか? 私たちの基本的なスタンスは、一人ひとりのニーズに真摯に向き合い、それを積み重ねていくことです。私たちは、まだ一般化されていない、個々の潜在的ニーズに耳を傾けています。こうしたニーズをつかむために、デジタルマーケティングに頼りすぎる必要はありません。今、誰もがやっていることよりも、誰もやっていないことに投資するのが私たちのスタイルです。結局のところ、優れたものはいい意味で感染力があり、ビジネスは自然に広がっていきます。それが私たちの企業理念です。 Q: あなたのリーダーシップ・アプローチについて教えてください。あなたがリーダーとして従う指針や方法論は何ですか? 先ほど申し上げたように、リーダーの役割は極めて重要であり、多様性を理解し尊重することに長け、継続的な改善に取り組む姿勢が求められます。一方で、優秀なリーダーがこの世界にいったいどれだけいるかはわかりませんが、この世から争いをなくすことができていないのも事実です。その観点からも、リーダーシップを過信することはできません。国際的な環境になればなるほど、価値観の違いによる対立のリスクは高まります。それを解決するためのブレークスルーを起こせるかどうかは、各企業の理念やミッションの普遍性と、それが社内で適切に共有されているかどうかにかかっていると考えています。 Q: これから目指す未来とは? 私たちは、失敗することから始めなければなりません。なぜなら、世の中には万全な準備ができているものはなく、安易に成功できる道もないからです。チャンスは往々にして、予期せぬタイミングで予期せぬ方向から、やってくるものです。そうしたチャンスをつかみたいのなら、どんなに不格好になっても、まずはつかみに行かなければなりません。これはビジネスに限った話ではありません。なにごとにも失敗の数とそれらの質が成長に欠かせないと思っています。 Q: あなたの専門家としての豊富な経験に照らして、この分野で新たな機会を得ようとしている新進気鋭の業界リーダーへのアドバイスをお願いします。 新しい市場や技術は、多くの場合、否定されることから始まります。既存の製品に馴染めば馴染むほど、その事実は忘れ去られ、やがて過去の製品しか話題に上らなくなるでしょう。だから、「新しい時代」に向けて、私たちは、過去の成功体験を捨てることから始めなければなりません。デジタルの世界は利便性を高めましたが、そこで紡がれる事柄は物事の一部に過ぎず、全てではありません。デジタルに変換したからこそ、物事の本質を見失うことがあります。その一方で、デジタルであろうとなかろうと、変わらない真実があるとすれば、それは、いつどこでブレークスルーが起こるか結局、誰にもわからないということです。そして、「新しい時代」に向けて開発に携わっている人々はまだいます。どこに賭けるかは人それぞれですが、賭けることなくして新たなチャンスは得られないと私たちは確信しています。 2024年2月20日(火)に株式会社情報機構社主催セミナー「マイクロバイオームの市場・技術トレンドから各アプリケーション展開まで」で講演を行います(オンラインセミナー)。 マイクロバイオーム治療薬市場は、再発性 C. difficile 感染症 (Recurrent C. difficile)向けでSeres Therapeuticsの「SER-109」とRebiotixの「RBX-2660」が米国FDAの承認を受け、2023年に商業化に成功しました。またオーストラリアでは2022年にBiomeBankが開発した「BIOMICTRA」が同国薬品・医薬品行政局より、再発性 C. difficile 感染症向けのマイクロバイオーム医薬品として承認を取得しています。さらにイタリア Proge Farm のSoftigyn(有効成分:live Lactobacillus plantarum P17630)は、2022年に膣内細菌叢を回復し維持するための医薬品として、スイスで販売承認を取得しています。ドイツ、スペイン等のヨーロッパにおいては、膣内細菌叢を回復し維持するためのプロバイオティクスを医薬品として再分類する動きが出ており、マイクロバイオーム治療薬に対する注目が高まっています。 一方、マイクロバイオーム治療薬は対象疾患によって進捗具合の異なりが見え始めており、例えばAstraZenecaは癌向けでSeres Therapeuticsと行ってきた共同研究を2021年に解消させました。また、2022年には武田薬品がFinch Therapeuticsとの提携を解除しています。またクローン病向けで開発していたSibofimlocを武田薬品は戦略的製品ポートフォリオから外しています。 このように対象疾患によってはマイクロバイオーム治療薬による有効なデータが取れず、商業化が遅れる可能性も出ています。一方、研究の対象は特定菌株から複数菌株のコンソーシアムに移行しつつあります。 こうした環境の中、統合オミクス解析ベースのプロジェクトが行われていますが、個人間の腸内細菌叢の違いが、疾患の発現に関連している可能性が認められる一方で、明確なバイオマーカーの同定にはいたっていません。また統合オミクス解析は相関係数やアルゴリズムにも依存しており、まだ十分なデータが蓄積されておらず、精度にも課題があります。それでも解析はより難しい領域にシフトしつつあります。 従来、16S 解析やメタショットガン解析、シングルセルアプローチ等、細菌の分析アプローチがある中で、さらに組織中の形態学的位置情報をリンクさせる空間トランスクリプトーム解析も近年、注目されています(但し流動的に存在する細菌叢を空間的に把握する技術はまだ発展途上の段階)。 Source:沖為工作室 マイクロバイオーム治療薬の開発は極度な難しさがある一方、人の健康に対する意識の高まりや、コンピューティング技術のさらなる発展により、新たな発見を得られる可能性があるため、今後もこの分野への投資は拡大していくことが想定されます。 またマイクロバイオームは治療薬や食品の他、スキンケアや農畜水産業でも用いられています。さらにカーボンニュートラルがトレンドになる中で再生可能エネルギーとバクテリアを応用し、合成ガスを有用物質に変換するプロジェクトがグローバル規模で展開されています。 微生物の生態はまだ明確には解明されていませんが、微生物が人の身体と密接に関わっており、独自の機能を持っていることは自明であり、微生物は今後も人類の主要な研究テーマの一つであり続けます。 セミナーでは、マイクロバイオーム市場に関わる企業の取り組みを取り上げ、さらに市場規模から技術トレンド、シーケンシング、健康食品、農畜水産業、スキンケア、工業プロセス等への応用、規制、マーケティングについてまで、幅広く取り扱っています(情報は随時アップデートしています)。 【キャンペーン中】セミナーは講師紹介で受講料金が割引となりますので、下記HPの申込フォーム備考欄に、講師紹介の旨と専用コード「I-311」を入力下さい。受講料より11,000円引されます。また、一社二名様以上参加の場合は「講師紹介割引」と「同時申込割引」の併用で、お一人様につき特別割引 13,200円 引となります(このページを見てお申込み頂く方を対象としています)。

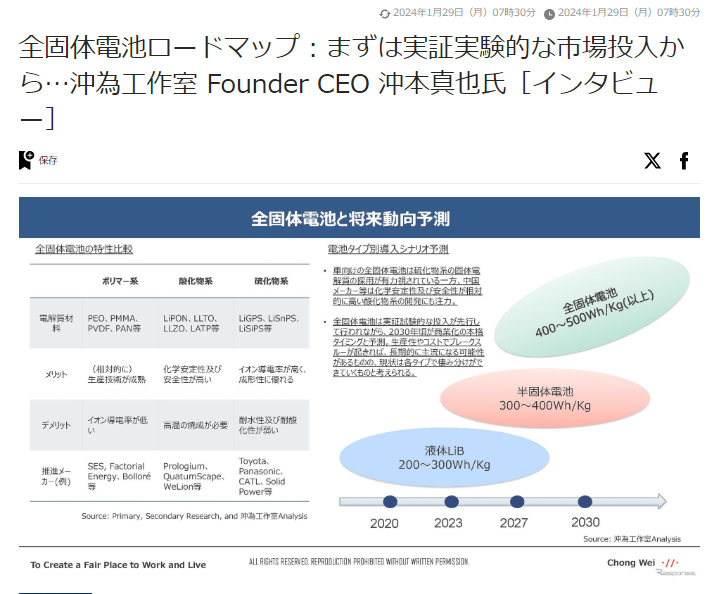

お申込みは☟主催者殿ページよりお願い申し上げます。 johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD240211.php 株式会社イード運営の自動車ニュースサイト「レスポンス」に弊社のインタビュー記事が掲載されました(有料の記事となります)。 ☟インタビュー記事リンク https://response.jp/article/2024/01/29/378896.html

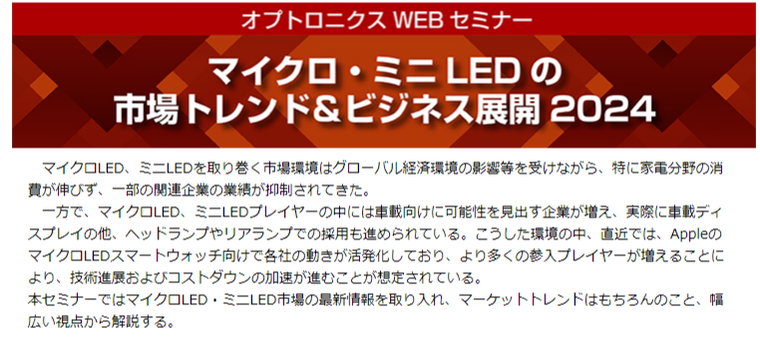

またインタビュー記事に関連し、2月16日にオンラインセミナー「2030年に向けた全固体電池ロードマップと各社の動向~競争環境の現在地と将来予測~」が開催されます。 セミナーでは2030年に向けた全固体電池のロードマップをテーマに、経済や国際情勢、政策などの市場環境の背景も紐解きながら、最新市場動向を詳説いたします。 ☟主催者殿リンク https://response.jp/article/2024/01/10/378293.html 2024年3月28日(木)に株式会社オプトロニクス社主催セミナー「マイクロ・ミニLEDの市場トレンド&ビジネス展開 2024」で講演を行います(オンラインセミナー)。マイクロLED、ミニLEDを取り巻く市場環境はグローバル経済環境の影響等を受けながら、特に家電分野の消費が伸びず、一部の関連企業の業績が抑制されてきました。

一方で、マイクロLED、ミニLEDプレイヤーの中には車載向けに可能性を見出す企業が増え、実際に車載ディスプレイの他、ヘッドランプやリアランプでの採用も進められています。こうした環境の中、直近では、AppleのマイクロLEDスマートウォッチ向けで各社の動きが活発化しており、より多くの参入プレイヤーが増えることにより、技術進展およびコストダウンの加速が進むことが想定されています。 本セミナーではマイクロLED・ミニLED市場の最新情報を取り入れ、マーケットトレンドはもちろんのこと、幅広い視点から解説します。 ☟主催者殿リンク(詳細は下記リンクをご参照ください) www.opt-seminar.jp/seminar/micro-led2024 2024年2月16日(金)に株式会社イード主催セミナー「2030年に向けた全固体電池ロードマップと各社の動向~競争環境の現在地と将来予測~」で講演を行います(オンラインセミナー)。

現在の自動車向けの全固体電池は、主に電解質を硫化物系の固体電解質とするアプローチであり、硫化物系は成形性に優れ、酸化物系と異なり焼成プロセスを用いず、プレス等で緻密化を行うこともできるとされる一方、固体電解質層のさらなる薄膜化や、電極層も含めた積層の精度、硫化水素の発生リスク等が課題とされています。またEVバッテリー市場はCTP (Cell to Pack)やCTB(Cell to Body)、半固体電池、LMFP、ナトリウムイオン電池、ドライ電極等で新たな局面を迎えており、シリコン系の負極材からリチウム金属負極材を用いた固体電池に至る開発パスも具体性を帯びるようになっています。 本セミナーでは、2030年に向けた全固体電池のロードマップをテーマに、経済や国際情勢、政策などの市場環境の背景も紐解きながら、最新市場動向を詳説いたします。 ☟主催者殿リンク https://response.jp/article/2024/01/10/378293.html また本セミナーに関連しインタビュー記事も掲載される予定ですので、追ってご報告申し上げます。 |

Author沖為工作室合同会社 Categories

All

Archives

July 2024

|

RSS Feed

RSS Feed