|

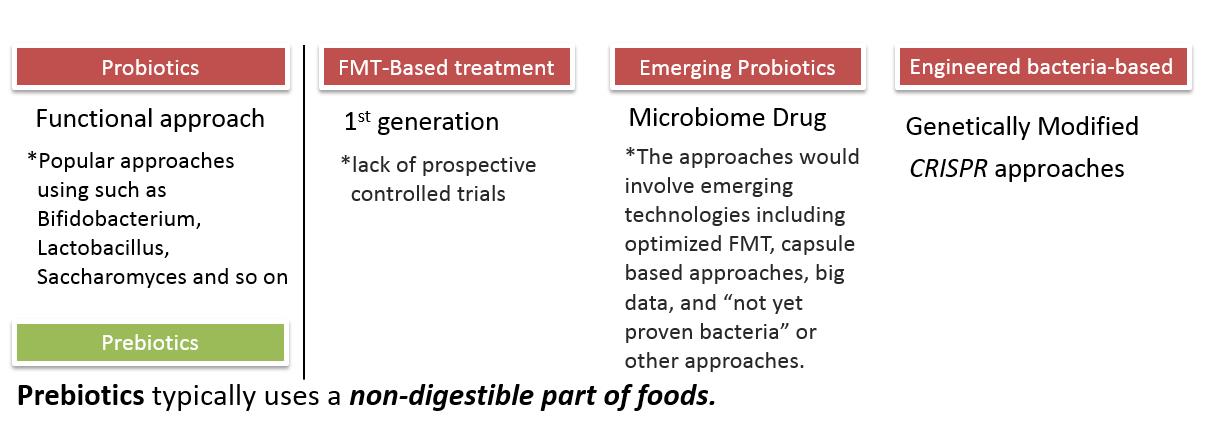

疾患を持った人が健康な知人から便を提供してもらい、それをカプセルの中に詰め込み、飲み続けます。するとしばらくして彼ないしは彼女は健康になります。実際には治療薬としてマイクロバイオームはカプセル化するにも技術が必要であり、イメージしやすい例として挙げさせて頂いたことでご容赦頂きたいと思いますが、例えば人の便をマウスに移植したりして、腸内細菌の働きを突き止める研究が以前よりなされています。 月並みな説明になりますが、マイクロバイオータ(microbiota)はある環境における微生物を指し、マイクロバイオーム(microbiome)は微生物が持つゲノム情報の総体を指す用語です。身体のなかには、星の数ほどの微生物(もしくはゲノム情報)が棲んでいるとされ、この微生物は、人が生きていくために食べ物の消化吸収を手伝ったり、免疫力のバランスの調整をしたり、肌荒れや病原菌の侵入を防いだり、さらには人々の感情や思考にも何かしらの影響を与えていると考えられています。マイクロバイオームが注目されているのは、それが人の健康に関わるものであり、ゲノム情報の分析がデジタル化していく私たちの暮らしに面白いほどリンクしているからです。 マイクロバイオームの市場も腸内の微生物の在り方とまでとは言えないまでも「多様」と表現して差し支えない範囲です。健康な腸内細菌叢を患者に便微生物移植(FMT)すると治癒率が上がるという結果が様々な研究で報告されています。典型的な研究としてはピッツバーグ大学とメルク社の研究が挙げられます。PD-1標的免疫チェックポイント阻害薬による治療で効果がなかった患者に対し、逆に有効性が得られた健常な患者をドナーとする糞便微生物叢移植(FMT)を施す研究で、患者のマイクロバイオームを免疫療法に好ましい状態に導くことがこの研究のキーでした。 また一方でこの糞便微生物叢移植(FMT)においては健常な便を保存し、健常な状態のままいかに移植するかが課題であり、カプセル化、さらには、経口投与タイプの治療薬も開発が進められています。例えばSeres Therapeutics社がNestle社とパートナーを組んでPhase 3まで研究が進められているSER-109は再発性クロストリジウム-ディフィシル感染症(CDI)患者を対象としたもので、健常人ドナーの便中の細菌の芽胞をカプセル化した薬剤を経口投与することで、患者のマイクロバイオームを正常化させることを目指すものです。 またこうした医療分野に関わるマイクロバイオーム以外でも、微生物の働きを利用した健康食品や、皮膚に存在する細菌に着目したスキンケアや動物への応用、液体廃棄物からのエネルギーと資源の回収などの新しい用途についても議論されています。これらの分野の研究における最大の課題の1つは、有効な微生物の培養であり、関連技術の開発と検査・測定の標準化がキーとなります。

次世代のDNAシーケンシングベースのメタゲノムは、マイクロバイオーム研究の主要な手法としてすでに確立されていますが、包括的な品質管理および定量化のための測定手法の確立という視点では、まだ不十分です。何故ならマイクロバイオーム研究で扱われる微生物は生き物であり、再生医療が生きる細胞を扱うがゆえに標準化が難しいという同類の理由でマイクロバイオームも定量化が難しい領域でもあるからです。 COVID-19 (新型コロナウイルス)が猛威をふるっている今、私たちはこの問題に真摯に取り組まなければなりません。ただその一方でこの危機的な状況の中、いくつかの市場でゲームチェンジが起きようとしています。例えば別のテーマとなりますが、殺菌市場において、今までコストが高く苦戦していた紫外線LEDが注目を浴び、ブレークスルーをしていく可能性があります。マイクロバイオームにおいても今後、健康が今まで以上に重要視されていく中で、新たな展開を迎えていく可能性があります。 Comments are closed.

|

Author沖為工作室合同会社 Categories

All

Archives

July 2024

|

RSS Feed

RSS Feed